在实施博物馆照明项目时,我们有时会遇到下面的情况:

室内设计都做完了,找到灯光说一堆要求,诸如层次感,立体感,均匀柔和等,

灯光设计师分析需求,提出一些实施条件,通常得到的答案是:

想办法解决,利用你们的专业......末了补充:我们希望“见光不见灯”。

这句话扩展一下,意思就是:

希望达到致冷效果,不需要冰箱。

只要有风就行,别给我整一把风扇杵那儿......

可是这是不可能的,于是有人举例,去那里见过,看见光却没有灯......

其实这些效果是在室内设计时预先考虑了的,因为提前预留了灯位,布灯时把它藏在里面就实现了。

有的甚至在建筑设计就开始考虑了,如自然光的利用......

所以,好的照明是从室内设计,甚至建筑设计开始考虑的,这样才能做到“见光不见灯”的效果。

如果从一开始并没有考虑灯光的以及灯具隐藏的问题,那么只能在后期补救。

在博物馆比较通常的做法是:把天花及所有的管线及灯具都做黑,然后向展品或展墙投光,

看起来接近“见过不见灯”。

但是,这个做法要注意两点:

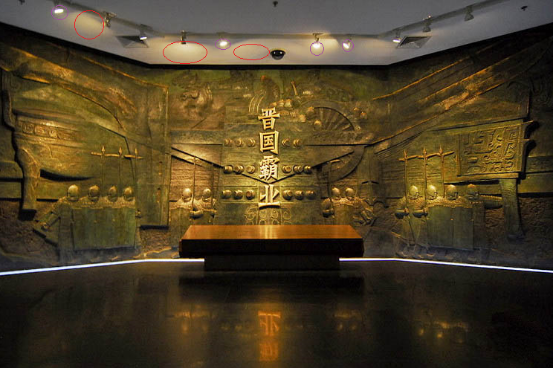

1、灯具不要在天花上留下杂散光,如下图中,天花不仅是白色的,而且上面一团团的杂散光

(如图中红色椭圆圈标示),就很难达到效果。

2、灯具本身的防眩角要大,如果太小就会出现眩光(如上图中紫色圆圈标示),不利于隐藏灯具。

可是,有时天花是白色的,这种办法就行不通了,那么办呢?

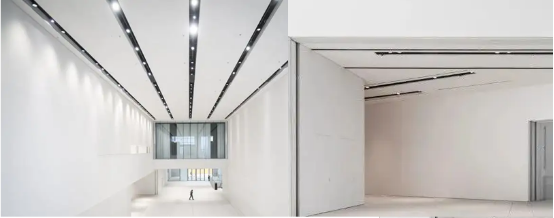

这时需要做灯槽,在需要布灯的地方,做长条形暗槽,灯具与暗槽表面都做成黑色,

配上深防眩的灯具,也能达到不错的效果。

这种暗槽做窄做深,灯光隐藏的效果会更好。如果槽位宽而浅,效果差一些。

天花暗槽位与需要投光的展示墙面不要垂直(如图左), 最好平行(图右),眩光没那么大。

另一种做法也很常见,就是沿墙做暗槽,在暗槽中布置擦墙灯或者灯带,

如下图(左侧灯带,右侧擦墙):

灯带的光一般在天花处漫射下来,形成柔和的氛围光。擦墙灯光用于立面纹理材质表现或浮雕打光,

光自上而下满墙投射,还会在沿墙面形成一条亮斑,营造类似阳光从缝隙透下来的感觉。

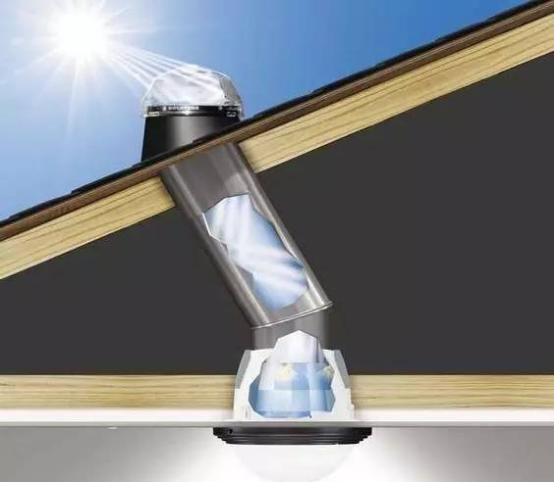

还有一种做法相对复杂一些,即管道引入自然光装置,需要专门施工。

这种装置系统包括采光罩、导光管和漫射片。

通过在房顶安装具有高透光率的透镜引入自然光,然后通过导光管传输,导光管是一个内壁装有

高反射率膜的管道,光线在管壁里通过不断反射传输,最后在末端通过光学片在室内扩散。

这种方式施工较复杂,受环境影响大,适用于不太重要的环境照明空间。不过它最大的

优势是节能,也能实现“见光不见灯”的效果。

除此以外,还有其它一些方案呢,能不断接近“见光不见灯”,我们在下一篇文章中讨论。